深度科普: 量子力学为何如此诡异?

19 世纪末,经典物理学达到了前所未有的高度,以牛顿力学、麦克斯韦电磁学和热力学为核心的经典物理学体系,似乎已经完美地解释了世间万物的运动和相互作用。

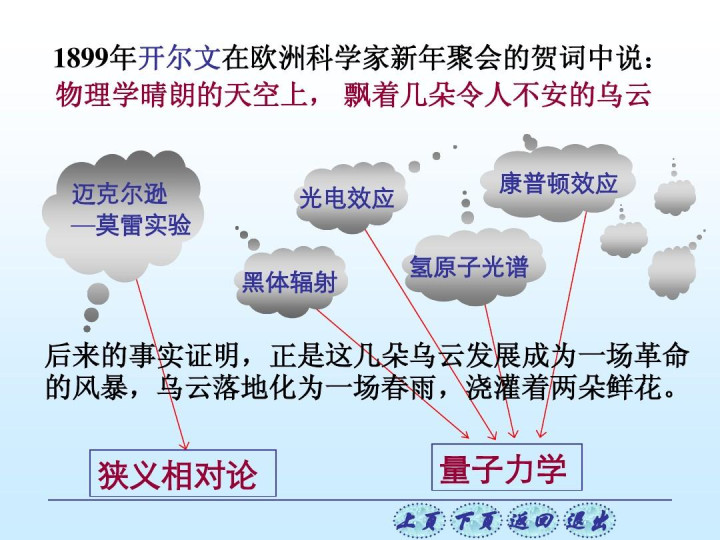

人们沉醉于经典物理学的辉煌成就,认为物理学的大厦已然竣工,剩下的工作不过是对现有理论进行一些细微的修补和完善。英国物理学家开尔文勋爵在1900年英国皇家学会的新年庆祝会上,就曾自信地宣称:“物理学的大厦已经建成,未来的物理学家们只需要做些修修补补的工作就行了 。”

然而,开尔文勋爵也敏锐地察觉到,在经典物理学这片晴朗的天空中,飘着两朵令人不安的乌云,这便是黑体辐射和以太问题。这两朵看似不起眼的乌云,却引发了物理学界的巨大变革,最终导致了量子力学和相对论的诞生。

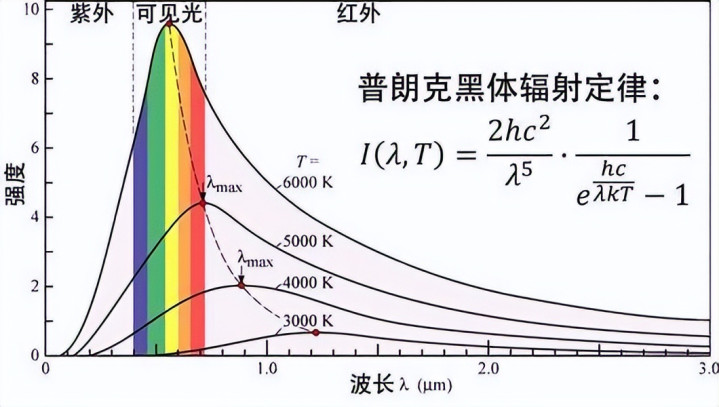

黑体辐射是指物体在任何温度下都会向外辐射电磁波,其辐射能量按波长的分布与物体的温度密切相关。例如,我们日常生活中看到的加热的铁块,随着温度的升高,它会先发出暗红色的光,然后逐渐变成橙红色、黄色,温度再高时甚至会发出白色的光。这种辐射现象在当时却让物理学家们陷入了困境。

按照经典物理学的理论,从能量均分定理推导出的瑞利 - 金斯定律,在描述黑体辐射时,在低频区域与实验数据还比较相符,但在高频区域却出现了严重的问题,当辐射频率趋向无穷大时,理论计算得出的能量会变得无穷大,这与实际情况严重不符,这个荒谬的结果被称为 “紫外灾变” 。而另一个基于经典物理学推导出来的维恩公式,虽然在高频区域与实验数据符合得较好,但在低频区域却又与实验结果相悖。

为了解决黑体辐射的难题,德国物理学家普朗克进行了深入的研究。

1900 年,普朗克做出了一个具有革命性的假设:他认为黑体辐射的能量不是连续的,而是一份一份的,每一份能量是一个最小能量单位的整数倍,这个最小能量单位被称为 “能量子”,其能量大小与辐射的频率成正比。

这一假设彻底打破了经典物理学中能量连续变化的观念,在经典物理学的大厦上打开了一道裂缝。起初,普朗克自己也对这个假设感到十分不安,他试图在经典物理学的框架内来解释这个结果,但都以失败告终。然而,这个看似离经叛道的假设,却成功地解释了黑体辐射的实验数据,为量子力学的诞生奠定了基础 。

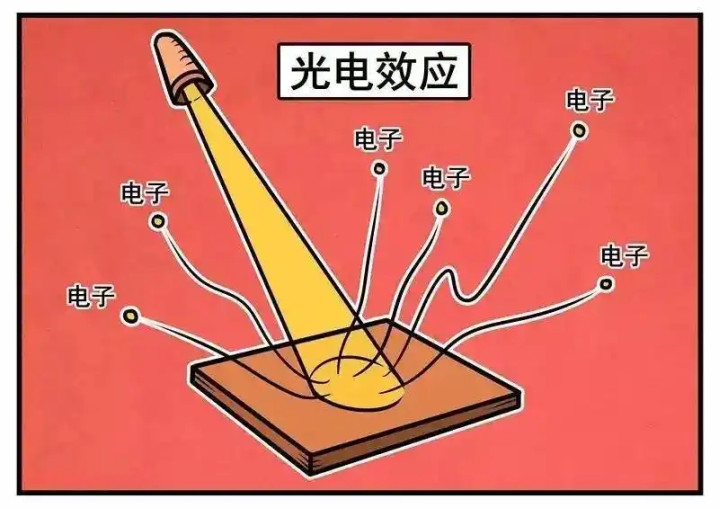

几乎在同一时期,爱因斯坦在 1905 年提出了光量子假说,成功解释了光电效应现象。

爱因斯坦认为,光不仅具有波动性,还具有粒子性,光是由一个个能量子组成的,这些能量子被称为光子。当光子照射到金属表面时,其能量可以被金属中的电子吸收,如果光子的能量足够大,电子就能够克服金属表面的束缚而逸出,从而产生光电流。这一理论进一步发展了普朗克的能量子概念,为量子理论的发展注入了新的活力 。

普朗克和爱因斯坦的工作,标志着量子时代的开启。他们的理论虽然在当时引起了巨大的争议,但也激发了众多物理学家对微观世界的深入探索,量子力学的大幕就此缓缓拉开。

在宏观世界里,一切事物都有着明确的状态。

例如,一盏灯要么是开着的,灯光明亮地照亮周围;要么是关着的,处于黑暗沉寂的状态,绝不可能同时既是开着又是关着的 。但在神奇的量子世界中,情况却截然不同,量子叠加态的存在彻底颠覆了我们的日常认知 。

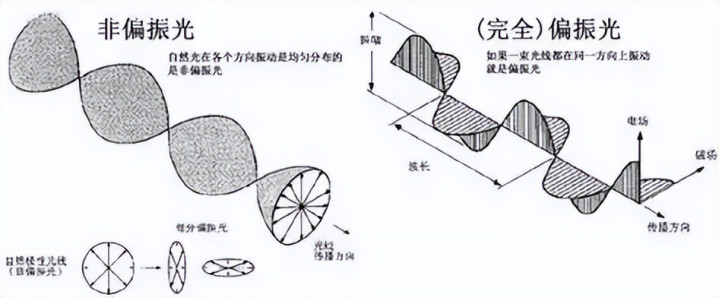

量子叠加态是指一个量子系统可以同时处于多个不同量子态的叠加状态 。以光子的偏振特性为例,光子的偏振方向可以是水平的,也可以是垂直的,在经典物理学中,一个光子在某一时刻只能具有一个确定的偏振方向 。

然而,在量子力学中,一个光子可以同时处于水平偏振和垂直偏振的叠加态 。这意味着在未对其进行测量之前,光子的偏振状态是不确定的,它以一定的概率处于水平偏振态,同时也以一定的概率处于垂直偏振态 。只有当我们对光子的偏振进行测量时,光子才会 “选择” 其中一种状态,表现出水平偏振或者垂直偏振 。

薛定谔的猫这一著名的思想实验,更是将量子叠加态以一种生动且令人困惑的方式展现出来 。

想象有一只猫被关在一个封闭的盒子里,盒子中还有一个特殊的装置,该装置包含一个放射性原子、一个盖革计数器和一瓶毒药 。放射性原子有 50% 的概率在一段时间内发生衰变,一旦原子衰变,盖革计数器就会探测到,进而触发机关打破毒药瓶,猫就会被毒死;如果原子不衰变,猫就会安然无恙 。根据量子力学理论,在我们打开盒子观察之前,放射性原子处于衰变和未衰变的叠加态 。

由于猫的生死与原子的状态紧密相连,所以这只猫也处于一种既死又活的叠加态 。这听起来似乎十分荒谬,因为在我们的日常生活经验中,猫要么是活着的,充满生机地活动;要么是死了的,毫无生命迹象,绝不可能同时处于两种状态 。

但这恰恰是量子世界的奇特之处,量子叠加态的存在挑战了我们对现实世界的传统认知,让我们意识到微观世界的规律与宏观世界有着巨大的差异 。

量子纠缠是量子力学中另一个令人匪夷所思的现象,它展现了微观粒子之间一种超越距离和时空限制的神秘关联 。

当两个或多个粒子相互作用后,它们会形成一种特殊的状态,在这种状态下,这些粒子之间的量子态紧密相连,无论它们在空间上相隔多远,对其中一个粒子的测量都会瞬间影响到其他与之纠缠的粒子的状态,这种现象仿佛粒子之间存在着一种 “心灵感应”,被爱因斯坦形象地称为 “幽灵般的超距作用” 。

假设有一对相互纠缠的粒子 A 和粒子 B,它们可以是光子、电子等微观粒子 。这对粒子无论相距多远,哪怕是从地球的一端到另一端,甚至是跨越浩瀚的宇宙,它们之间的关联都不会消失 。如果我们对粒子 A 进行测量,例如测量它的自旋方向,当我们得到粒子 A 的自旋结果是向上时,那么与此同时,粒子 B 的自旋方向会瞬间确定为向下 ;反之,如果粒子 A 的自旋方向被测量为向下,粒子 B 的自旋方向则会立刻变为向上 。

这种瞬间的相互影响,似乎违背了我们对物理世界的常规理解,因为根据经典物理学的观点,信息的传递需要时间,而且速度不能超过光速 。但在量子纠缠中,这种相互作用却是超距且瞬时的,完全突破了经典物理的局域性限制 。

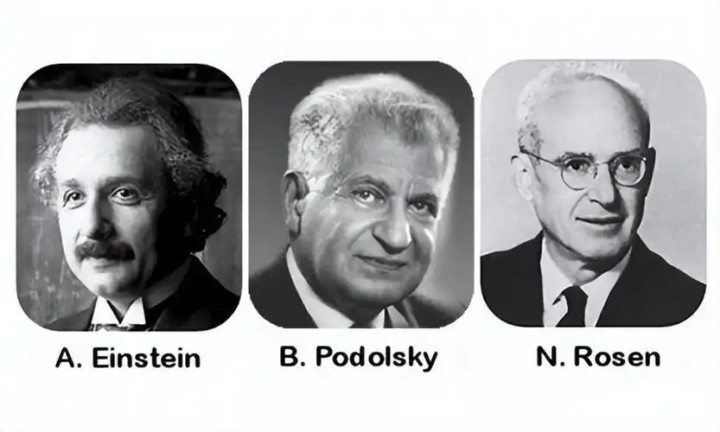

1935 年,爱因斯坦、波多尔斯基和罗森提出了著名的 EPR 悖论,对量子纠缠现象提出了质疑 。

他们认为量子纠缠中粒子间的这种超距作用是不可思议的,违背了相对论中的定域性原理 。按照定域性原理,在一个地方发生的事件,不能瞬间影响到遥远地方的另一个事件 。爱因斯坦等人认为量子力学对微观世界的描述是不完备的,其中可能存在尚未被发现的隐变量,这些隐变量能够解释粒子之间的相互作用,而不需要借助这种看似违反常理的超距作用 。

这一悖论引发了物理学界对量子力学完备性的深入探讨和激烈争论 。后来,经过众多物理学家的研究和实验验证,特别是贝尔不等式的提出和相关实验的进行,越来越多的证据表明量子纠缠现象是真实存在的,量子力学的描述是正确的 。尽管量子纠缠仍然充满了神秘色彩,但其在量子通信、量子计算等领域展现出了巨大的应用潜力 。

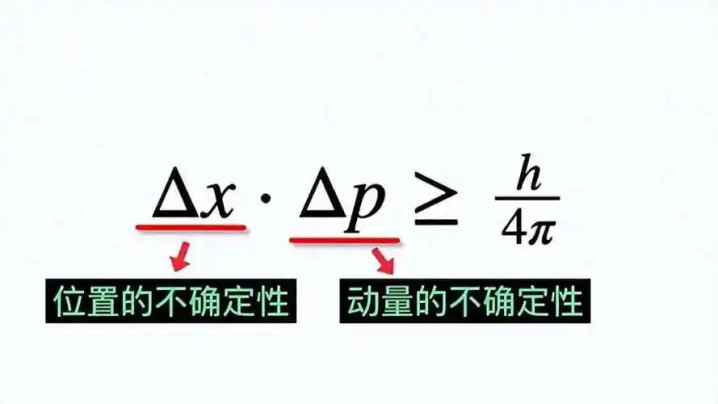

不确定性原理由德国物理学家海森堡于 1927 年提出,它是量子力学的一个基本原理,深刻地揭示了微观世界的不确定性本质 。该原理表明,对于微观粒子而言,其位置和动量这两个物理量不能同时被精确测定 。

具体来说,如果我们想要精确测量一个粒子的位置,那么我们对它的动量的测量就会变得非常不确定;反之,如果我们试图精确测量粒子的动量,那么它的位置就会变得难以捉摸 。

这意味着,位置和动量的不确定度的乘积存在一个下限,无法同时为零 。例如,当我们使用高分辨率的显微镜去观察一个电子,试图精确确定它的位置时,我们需要用光子去撞击电子 。然而,光子与电子的相互作用会改变电子的动量,使得我们对电子动量的测量变得不准确 。

而且,我们越是想精确测量电子的位置,所使用的光子能量就越高,对电子动量的干扰也就越大 。同样地,如果我们想精确测量电子的动量,就很难同时准确地知道它的位置 。

不确定性原理与经典物理学中关于物体运动状态的确定性和可预测性形成了鲜明的对比 。在经典物理学中,我们可以同时准确地知道一个物体的位置和速度(动量),并根据牛顿运动定律精确地预测它在未来任何时刻的运动状态 。

例如,在研究天体运动时,我们可以通过精确测量行星的位置和速度,准确地预测它们在未来几年甚至几十年的轨道 。但在微观世界里,由于不确定性原理的存在,我们无法像在经典物理学中那样对微观粒子的行为进行精确的预测 。这并不意味着微观世界是完全混乱和无序的,而是表明微观世界有着其独特的规律,我们需要用量子力学的概率观点来描述和理解微观粒子的行为 。

不确定性原理的提出,不仅对物理学的发展产生了深远的影响,也促使我们对世界的本质和人类的认知能力进行更深入的思考 。

随着量子力学基本理论的建立,科学家们进一步将其拓展和深化,量子场论应运而生 。

量子场论是量子力学和经典场论相结合的产物,它将量子力学的原理应用于场,把场看作是无穷维自由度的力学系统并实现其量子化 。在量子场论中,每一种粒子都对应着一个场,粒子是场的量子激发态 。

例如,电子对应着电子场,光子对应着电磁场 。当一个场处于激发态时,就会产生相应的粒子;而当粒子湮灭时,场又会回到基态 。量子场论不仅成功地描述了粒子的产生和湮灭过程,还能够解释粒子之间的相互作用 。它通过引入规范场的概念,将电磁相互作用、强相互作用和弱相互作用统一在一个理论框架下 。

例如,量子电动力学是描述电磁相互作用的量子场论,它精确地解释了带电粒子与光子之间的相互作用,其理论预言与实验结果高度吻合,展现出了强大的理论威力 。量子色动力学则是描述强相互作用的量子场论,它解释了夸克和胶子之间的相互作用,揭示了原子核内部的奥秘 。量子场论的发展,使得量子力学在微观领域的应用更加广泛和深入,为粒子物理学的发展奠定了坚实的基础 。